近日,第十三届福建省工艺美术精品“争艳杯”大赛落幕,来自全省的19个工艺类别、近1400件(套)报名作品参展,涵盖玉石雕、木根雕、陶瓷、漆艺等诸多门类,展现八闽当代工艺之精妙。平潭石雕匠人郑而华作品《人生如戏——青衣·海韵》获其他雕刻类银奖。 在平潭政府路29号,一座由老旧石厝改造的小院“而华居”曾经只与顽石对话,如今院门大开,迎向更广阔的人群。这位“平潭郎”始终明了自己心之所向——将石雕艺术锻造成平潭走向世界的一张独特文化名片。 海边取材创新贝石雕 “这是我的第一件贝石作品,极具巧思。”在而华居,记者看到了《人生如戏——青衣·海韵》,那是一块半面平滑,半面全是贝壳的贝石。郑而华没有改变石头本身的轮廓,而是顺势而为:在石面平坦处,精雕出一位戏曲花旦清秀的侧面容颜,她眉眼低垂,唇角含着一丝若有若无的微笑,韵味悠长。而那另一半天然隆起、密布着牡蛎壳的部分则被完整保留,它们恰如花旦头上层层叠叠、珠翠点缀的发饰,浑然天成。 郑而华说,他的创作灵感常常源自家乡的石头。那天,他回到老家流水村,陪家人到海边玩耍。脚下的石头湿滑,他不小心摔了一跤,手边摸到了表面覆着层层牡蛎壳的石头。他捡起一块端详,一个念头突然涌上心头——石雕原石何必只限于寿山石或者玉石呢?这些海边随处可见、带着贝壳印记的石头,不正是最富平潭灵魂的创作载体吗? 于是,郑而华把这类石头命名为“贝石”,决心开创一个专属平潭的“贝石”石雕系列,填补目前业界空白。 “雕刻贝石不太容易。”郑而华解释道,“贝石属于花岗岩的一种,十分坚硬,和玉石一样,要加水慢磨。海水浸泡后石头不稳定,有些地方会莫名变得很脆,还得小心保护外面牡蛎壳的部分不受破坏,所以用刀要谨慎。”郑而华说,雕刻贝石需要用心感受力度在刚与柔之间的游走,贝石这种“不服帖”的质感,像极了平潭人面对风浪时的姿态。“根据石料特点,经过多次设计修改、雕刻打磨,《人生如戏——青衣·海韵》最终完成。”

贝石雕作品《人生如戏——青衣·海韵》 馆内还展示着另一件贝石雕作品《相守》。这块贝石天生浑圆,郑而华在此基础上,雕刻出一张融合了男性与女性特质的脸庞——左脸线条柔美,代表着女性的温婉;右脸轮廓刚毅,代表着男性的坚毅。二者共存于一块完整的石头上,仿佛在诉说着山海相依、阴阳相生的古老哲学,隐喻着世间最深沉的情感羁绊:长久的陪伴与灵魂的共存。 “匠人当如石,经得起打磨,也守得住本心。”如今,郑而华已陆续完成多件贝石雕作品,均取材于平潭海边。他希望这系列不仅仅是造型的创新,更是一种文化的延展——让自然生长的肌理讲述平潭的故事。贝石上那斑驳的牡蛎壳,是他眼中绝佳的“俏色”,可化为船身的龙纹、渔网的绳结,也可化为腾起的浪花。“我希望将这一捧来自故乡的石头,雕刻成一部可以触摸的、属于平潭的‘石上山海经’。” 饮水思源再传技艺 郑而华从事寿山石雕刻艺术创作二十余年,在而华居里,一件名为《饮水思源》的石雕作品引人关注。石料本身粗犷,却被巧妙化为平潭旧时水渠历经风霜的古朴肌理,那红白相间的部分如神来之笔,蜿蜒成水渠的渠身,像是一条被时光浸染出的血脉。 “第一次见到这条水渠,我就被深深震撼住了,没想到平潭竟然有这么精妙的工艺!”郑而华说,在仙霞村,他细看水渠每一块石头的拼接。这件艺术品让他深有感触——水,曾由此过,滋养一方;人,亦如此,承恩前行。

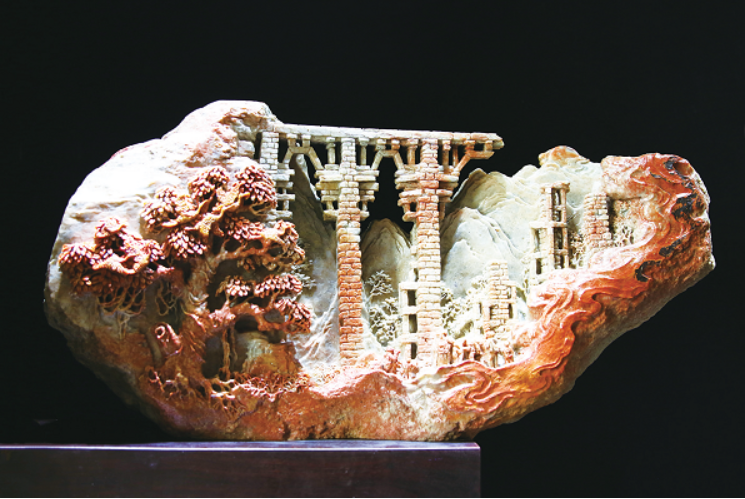

石雕作品《饮水思源》 “无论走多远,都不能忘记当初是谁为你引来了第一瓢水。”郑而华说,师傅曾教过他一生受用的一句话,“处处留心皆学问”。这句话,让他学会在平凡的日常里,窥见学问与艺术的光芒。而今物是人非,但那份润泽之恩,他始终铭刻于心。 用时一年多,《饮水思源》完成,它浓缩了郑而华作为匠人对细节的敏锐和对情感的思考。雕刻时,郑而华特意在构图上加入了平潭的生活气息:前景用仙霞村的树林作为遮挡,渠体在中景中赫然露出,旁边点缀着几位劳作交谈的村民,整个画面生气磅礴。“‘饮水思源’提醒着我,永远不要忘记自己从哪里出发。”郑而华说。 正如此渠之水绵延不息,他立志要将手中的顽石雕刻成瑰宝,将石雕技艺传授给更多人。 去年,郑而华成为福建信息职业技术学院实训教师,还首创了“AI设计+数字制造+手工雕刻”的融合教学模式。目前,由郑而华领衔的技艺技能(石雕)传承创新工作室累计培养学员超百名。“比起以前埋首打磨石料的自己,现在的我多了一份从容,因为技艺开始流传,平潭的故事会被更多人知道。”郑而华说。 |