俗话说得好:“大人盼插田,小孩盼过年。”春节是平潭人一年中最翘首以盼的节日之一。记忆中的传统年俗,你还记得多少? 本期邀请平潭民俗文化专家詹立新,通过其编著的《平潭历史文化概说》,解读平潭春节年俗文化。这些平潭独特的年俗文化,历经岁月的沉淀与洗礼,串起了海岛人民的幸福时光,承载着无数人的乡愁记忆。 忙年序曲 筹备中的幸福期盼 除旧布新扫尘日,全家迎新总动员。农历十二月廿四开始,家家户户如同约定好了一般,精心挑选一个单日进行“扫尘”,也就是用竹帚仔细地清扫房舍的每一个角落。这一习俗是为了整理宅院,以焕然一新的面貌迎接新年的到来。正如此时的平潭,大街小巷都弥漫着忙碌而又喜庆的气息,年货的筹备工作也在紧锣密鼓进行中。 年糕,那软糯香甜又寓意着“步步高升”的美食,发糕,承载着“年年发财”美好祝愿的点心,纷纷在主妇们的巧手中诞生。这些精心制作的糕点不仅是自家过年的必备品,更是传递亲情与祝福的重要载体,在亲友之间互相馈赠,每一份送出的糕点都饱含着浓浓的情谊。与此同时,春联的挑选与张贴也成为了一项重要的任务。大多数人家都会最迟在大年三十这天,将寓意吉祥的春联端端正正地贴在大门两侧。然而,有一种特殊的情况却有着别样的讲究,如果家中有丧事,那么就会贴带白联头的春联。 据《平潭县志》记载,在明嘉靖四十一年的除夕之夜,倭寇突然入侵平潭,百姓们在贴过春联后匆忙逃难而去。戚继光率部英勇地击溃倭寇后,人们才陆续返回家园。为了表达对在那场灾难中不幸遇难者的沉痛哀悼,丧家从此便改贴素联,大多为绿色的联。而亲戚朋友们则会在红联上加贴白联头,以此来寄托哀思,这一特殊的习俗也在岁月的长河中逐渐流传下来,并成为平潭春节年俗中独特的一部分。

明嘉靖年间一个除夕之夜,倭寇突然入侵平潭。击退倭寇后,乡民为哀悼不幸蒙难的亲人,丧家改贴素联,大多为绿色的联。而亲友们则会在红联上加贴白联头,以此寄托哀思。 年前,出嫁女儿的“分年”之举也是平潭春节的重要习俗之一。詹立新在《平潭历史文化概说》中描述道,新婚的头一年,“分年”的礼品要求相当严格,必须要有猪蹄一副、线面五斤,还有精心搭配的五荤五素十样礼。这不仅仅是一份礼物,更是一种对传统礼仪的尊重和对亲情的重视。随着时间的推移,在第二年以后,“分年”的礼仪便没有那么严格了,礼品的件数也不再拘泥于特定的数量。在一些地方,甚至要等到女儿生孩子后才开始“分年”,但大多数还是在结婚后就会遵循这一习俗。而在商业活动方面,往昔商家的那些“封秤”“封斗”“封刀”“封算盘”“封尺”“封锤”等习俗虽然在现代社会已经较为少见,但在春节放假前,商家们依旧会把各类物件归整好,贴上春联,迎接新年。

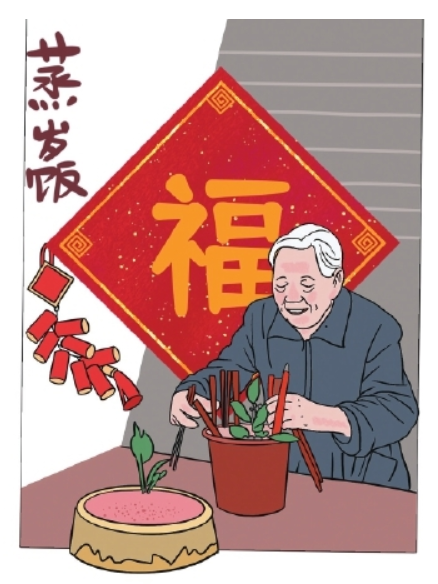

出嫁女儿的年前“分年”之举是平潭春节的重要习俗之一。 除夕团圆 阖家欢乐温馨守岁 过去,在平潭渔民们终年以讨海为生,历经风浪,平安归来便是最大的幸事。大年三十,一家人团聚一堂,共享天伦,便是这一年中最幸福的时刻。因此,无论身在何处,平潭人都会想尽办法漂洋过海回到家中过年,只为那浓浓的团圆之情。 这一晚,平潭人家还有一项特别的传统——蒸“岁饭”。用平潭话称呼的“岁饭”,需在大年三十晚上蒸煮,但要留到正月初一才能食用,象征着守岁结束,新岁来临。早年,人们会用特制的木桶作蒸笼,其桶身较深,刷着喜庆的大红油漆。蒸制时,要将十双红筷子围绕木桶插成一圈,寓意团团圆圆。米饭蒸熟后,有些人家还会在木桶边放置鲜花、一对红蜡烛和两个桔子,增添吉祥氛围。

“岁饭”需在大年三十晚上蒸煮,但要留到正月初一才能食用,象征着守岁结束,新岁来临。 团年饭也是除夕的重头戏。家中主妇会倾尽全力,准备一桌丰盛的年夜饭,海鲜自然是餐桌上的主角,大螃蟹、九节虾、九孔鲍、大鱿鱼、大带鱼、马鲛鱼等纷纷亮相。不过,平潭有个独特习俗,团年饭的菜肴数量必须是单数,不能为十道菜,可以是九道或十一道。这是因为平潭人在祭祀祖先时供品要摆十碗饭菜,所以平日点菜都避讳整十道菜,团年饭也遵循此俗。

除夕夜是阖家团圆,温馨守岁的重要时刻。 一家老小围坐吃完年夜饭后,长辈会给未成家的儿孙辈分发压岁钱,随后一家人促膝长谈,分享过去一年的点滴,憧憬新的一年。直至零点,伴随着响亮的鞭炮声,大门开启,迎接财神爷的降临,祈愿新的一年财源广进。而通宵点灯也是平潭除夕的传统,寓意灯明火旺,来年生活红红火火。 初一新禧 早上吃线面 福瑞启新程 “初一早”在平潭的新春佳节中占据着极为重要的地位。天还未亮,孩子们往往是家中最早起身的,他们满怀期待与兴奋,因为过年对于他们来说是最快乐的时光。詹立新说,这一天的早餐各家各户都要吃线面。在平潭,线面有着“长寿面”的美称,每人还都要吃两个“太平蛋”,寓意着“太平如意、福寿绵长”。一家人围坐在一起,品尝着这充满祝福的早餐,新的一年的希望与温暖在心中悄然流淌。 吃完早饭后,年轻人便会精神抖擞地出门拜年。他们穿梭在大街小巷,每到一户人家,都会热情地互致“恭喜”“发财”“拜年啦”等吉祥的话语,这些祝福的话语如同冬日里的暖阳,温暖着每一个人的心。而作为主人家,也会以最热情的态度迎接前来拜年的客人,家中早早准备好了各种茶点,其中以糖果、蜜饯等甜食居多,俗称“请吃甜”。主客之间欢声笑语,其乐融融,浓浓的年味在这一声声的祝福和一次次的拜访中愈发醇厚。 初一的晚餐也有着独特的讲究,一般要赶在天还未完全黑下来之前就进食,正如俗语所说的“与鸟归林争比早”。这一天在平潭还有着诸多的禁忌,例如忌扫地、倒垃圾,因为在人们的传统观念里,过年期间家中的一切东西包括垃圾都是财宝,只能进不能出,如果扫地或者倒垃圾,就意味着会扫掉或倒掉财气。倘若家中确实需要打扫,也要把垃圾留在家中,等到第二天再进行处理。此外,初一还忌操刀,这是为了防止因动刀而带来不吉利;忌说不吉语言,以免招来晦气,破坏节日的欢乐气氛;忌打骂小孩,因为怕哭声会给新的一年带来不好的兆头;忌讨债,在这大喜的日子里,人们都秉持着仁爱友善的古风,不会为难他人;忌吃稀饭,据说初一吃稀饭会出门逢雨;忌打碎碗碟,在旧时,饭碗被视为职位的象征,打碎碗碟自然是不吉利的。虽然这些禁忌大多并没有科学依据,但人们依然心怀敬畏,小心翼翼地遵循着,只为在新的一年里讨个好彩头,过一个欢喜吉祥的新年。 初二回娘家 传统与温情的融合 初二在平潭的春节习俗中是一个特殊的日子。按照平潭的传统习俗,除非初一已经到过某家,否则这一天是不会到别人家串门的。据《平潭历史文化概说》中记载,这一独特的习俗源于明嘉靖四十一年岁末的那场倭寇入侵。当时,倭寇在平潭烧杀抢掠,百姓们深受其害。在戚继光成功击溃倭寇后,逃难的人们在初一早上见面时会互道恭喜、互祝平安,而到了第二天,也就是初二,人们便前往死难者家中进行吊唁。从此以后,初二便被视为祭拜日,为了避免不吉利,不上别人家拜年的习俗也就这样沿袭了下来。 然而,初二这一天对于刚出嫁的女儿来说,却是一个与家人团聚的重要时刻。因为在平潭,“初二回娘家”是一项重要的习俗。这一天,出嫁的女儿会携丈夫、孩子一同回到娘家,俗称“做客”。父母也会早早地准备好丰盛的宴席,热情地款待女儿一家。一家人围坐在一起,分享着过去一年的经历与感受,亲情在这温馨的氛围中愈发深厚。虽然初二有着特殊的历史渊源和习俗规定,但背后却蕴含着平潭人民对历史的铭记和对亲情的珍视,传统与温情在这一天完美地融合在一起。 初三初四 社交与复工的交替 初三的平潭,人们继续沉浸在春节的欢乐氛围中,访友探亲的脚步并未停歇。大家纷纷走出家门,继续着拜年的行程,走亲访友之间,亲情与友情在交流与互动中持续升温。人们互相分享着新年的喜悦,交流着过去一年的收获与新一年的计划,欢声笑语回荡在每一个角落。 而到了初四,平潭便迎来了生活节奏的转变。这一天,各行各业都在自家的商店、工厂、作坊门口燃放鞭炮,伴随着响亮的鞭炮声,正式开张营业或恢复生产。农民们扛起农具,精神抖擞地走向田间地头,开始新一年的劳作;渔民们则驾驶着船只,驶向广阔的大海,开启新的捕捞征程。一切都在这一天重新回归到正常的生活轨道,忙碌的身影再次穿梭在城市与乡村之间,新一年的奋斗与希望在这充满烟火气的场景中扬帆启航。平潭的春节习俗就这样巧妙地将传统的节日庆祝与现代的生活生产节奏紧密地结合在一起,展现出独特的地域文化特色。 |